←

TOPへ戻る

やつしろの見どころ一覧

日奈久温泉センター「ばんぺい湯」

日奈久温泉センター ばんぺいゆ は、八代市が誇る「日奈久温泉街」の中でも特に人気のある公共温泉施設。その名の通り、世界最大級の柑橘「晩白柚(ばんぺいゆ)」をモチーフにした大浴場のドーム型天井が印象的。内湯・露天風呂・サウナを完備し、地元の人から観光客まで幅広く親しまれています。美人の湯として知られるやわらかな泉質に、心も体も癒されるひとときを。

物産館・お土産

歴史・文化

温泉

日奈久エリア

八代龍王神社

熊本・八代の金×黒に輝く神社!刀のお守りも人気のパワースポット

歴史・文化

八代市街地エリア

福寿寺

初めは徳淵にあり、火災により移転。現在地は松井家4代直之の母崇芳院が建立した困江庵跡で、因江庵が春光寺へ移転した後、貞享元年(1684)崇院と直之妹・桂光院の願いにより再建されたお寺です。曹洞宗。

歴史・文化

神社仏閣

八代市街地エリア

八代神社(妙見宮)

文治2年(1186)後鳥羽天皇の勅願によって建立され、天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)・国常立尊(くにとこたちのみこと)そして北斗七星(ほくとしちせい)を祀っています。

上宮、中宮、下宮の三宮からなりますが、現在は下宮が本宮です。

福島の相馬妙見、大阪の能勢妙見と並んで、日本三大妙見の一つといわれています。

秋の大祭は妙見祭として知られています。11月22日に神幸行列のお下り、23日にお...

歴史・文化

八代市街地エリア

本町アーケード

八代市中心街に立地する商店街で、一般衣料・生鮮食品・飲食業と多種多様の業種から形成される商店街です。

本町アーケード・通町商店街では、『テクテク歩こう商店街』と題して、健康づくりを行いながら、お得なサービスを受けられる事業にも取り組んでいます。

物産館・お土産

その他グルメ

八代市街地エリア

八代城跡

八代城は、元和5年(1619)の地震により、麦島城が崩壊したため、熊本城主加藤忠広(清正の子)が幕府の許可を得て、家老の加藤正方に命じ、同6~8年にかけて球磨川河口北側の松江村に築城した平城です。

寛永9年(1632)改易となった加藤家の改易により熊本城主となった細川忠利の父忠興(三斎)が入城し、北の丸を居所として本丸に四男の立孝(立允)を居住させました。正保2年(1645)閏5月に立孝が、...

日本遺産

歴史・文化

祭り・イベント

自然

八代市街地エリア

徳淵の津・札の辻・河童渡来之碑

この辺りは、徳淵の津と呼ばれた良港で、多くの船が出入りし、中世には海外との貿易も行われていました。江戸時代には、距離の目安として一里(4km)ごとに置かれた里数木のあったところで、熊本新町の始点から十一里の地点にあり、薩摩街道の要所でした。「札の元標定地」の碑が建てられています。また、仁徳天皇の時代に、九千匹の河童が中国より泳いで渡ってきた上陸地点と伝えられ、「河童渡来之碑」があります。子供...

観光スポット

歴史・文化

八代市街地エリア

八代城本丸跡 (八代宮境内)

八代城は、元和5年(1619)の地震により、麦島城が崩壊したため、熊本城主加藤忠広(清正の子)が幕府の許可を得て、家老の加藤正方に命じ、同6~8年にかけて球磨川河口北側の松江村に築城した平城です。

寛永9年(1632)改易となった加藤家の改易により熊本城主となった細川忠利の父忠興(三斎)が入城し、北の丸を居所として本丸に四男の立孝(立允)を居住させました。正保2年(1645)閏5月に立孝が...

観光スポット

歴史・文化

八代市街地エリア

松井文庫展示室(国名勝「松浜軒」内)

松井文庫(一般財団法人)は、旧八代城主松井家伝来の古文書並びに絵画書蹟・陶磁器・武器武具・能関係品等の美術工芸品を保存・公開するとともに、これらに関する調査研究を行い、文化財の保護を図り、もって文化の発展に寄与するため昭和59年2月21日設立されました(同年6月博物館相当施設指定、翌60年登録博物館認可)。

事務局・展示施設は、国指定名勝「松浜軒」(正式指定名称「旧熊本藩八代城主浜御茶屋(松...

歴史・文化

八代市街地エリア

石匠館

石匠館は、八代市東陽町にある石工とめがね橋の博物館です。この地はかつて種山と呼ばれ、熊本を代表する種山石工で有名でした。彼らは通潤橋をはじめとする数多くのめがね橋を架けました。東陽町には今なお一世紀以上の風雪に耐えて残る21の石橋があります。

館内には岩永三五郎、橋本勘五郎らの石工に関する展示や当時の石橋をかけるときの様子、工夫などを知ることができます。

また、石匠館の建物は地元で採れる...

歴史・文化

観光施設

東陽エリア

光徳寺

"天正15年(1587) 明が海士江村に創建し、現在地に移ったのは寛文元年(1661)。の先祖は後醍醐天皇の忠臣名和長年で、名和氏の「帆掛け船」紋がいたるところに使われています。

現在の本堂は、東本願寺第 8代講師易行院法海の建立。とんち話で有名な彦一塚があります。明治10年(1877)西南戦争では、官軍の本陣となり、明治29年(1896) には現在の八代高校の前身である済々黌八代

分が...

歴史・文化

神社仏閣

八代市街地エリア

塩屋八幡宮

塩屋八幡宮は、八代妙見祭の原型をつくり上げたといわれる八代城主細川三斎公が、大分の宇佐八幡宮の御分霊を迎え祀られたお宮です。

歴史・文化

八代市街地エリア

晩白柚(ばんぺいゆ)_八代市観光物産案内所

ギネス世界記録に認定されたほど大きな柑橘類。ほどよい酸味と甘味はゼリーやケーキとの相性も◎。旬は1~3月、お土産や贈呈品としても人気。

晩白柚

八代市街地エリア

鏡町オイスターハウス

「鏡オイスターハウス」は、八代市の鏡漁協のカキ生産部会が同市鏡町北新地で運営するカキ小屋です。

熊本オイスター発祥の地でもある八代市鏡町にて獲れる、新鮮でおいしい鏡オイスターや海産物を炭火焼きにてお楽しみいただけ ます。

その他グルメ

八代市街地エリア

お食事の館 天領庵

九州山脈800~1300米の大自然に育つ山菜と、日本三大急流の支流、川辺川上流に育つヤマメを豊富に使った料理。

そして昔から伝わる手打ちそば。 その外田舎ならではの料理を御提供いたして居ます

その他グルメ

五家荘・泉エリア

やつしろ舟出浮き

「出浮き」とは海のピクニックという意味で、かつて八代のお殿様が、鉾突きという漁法で遊んでいた舟遊びが始まりです。

その後「舟出浮き」として、球磨川河口一帯で行われるようになりました。

【備考】

所要時間:3時間30分

催行人員:1名~11名

※船の手配等があるので、乗船予定日の1週間前までにご予約をお願いします。

一般社団法人DMOやつしろ

体験

スポーツ・レジャー

八代市街地エリア

火流の彩(ひなぐのいろ)

竹灯籠に一本一本に願いを込めて灯りがともされ、温泉神社へ登る参道から温泉神社まで並べられます。

参道中腹にあるイベント広場では、日奈久六郎太鼓の演奏やカウントダウンなども行われます。

歴史・文化

祭り・イベント

日奈久エリア

水島(不知火及び水島)

水島は、球磨川河口の堤防から50mほど離れた所にある小さな島です。

日本書紀には「景行天皇がこの島で食事をなさろうとした際、水が無かったので、小左(おひだり)という人物が天地の神々に祈ったところ冷水が湧きだしたので、それを天皇に差し上げることができた。そのためこの島を水島と呼ぶ」と記されています。

「不知火」とともに、八代海(不知火海)における天皇巡幸故事にまつわる景勝地として国名勝に指...

観光スポット

日本遺産

歴史・文化

自然

八代市街地エリア

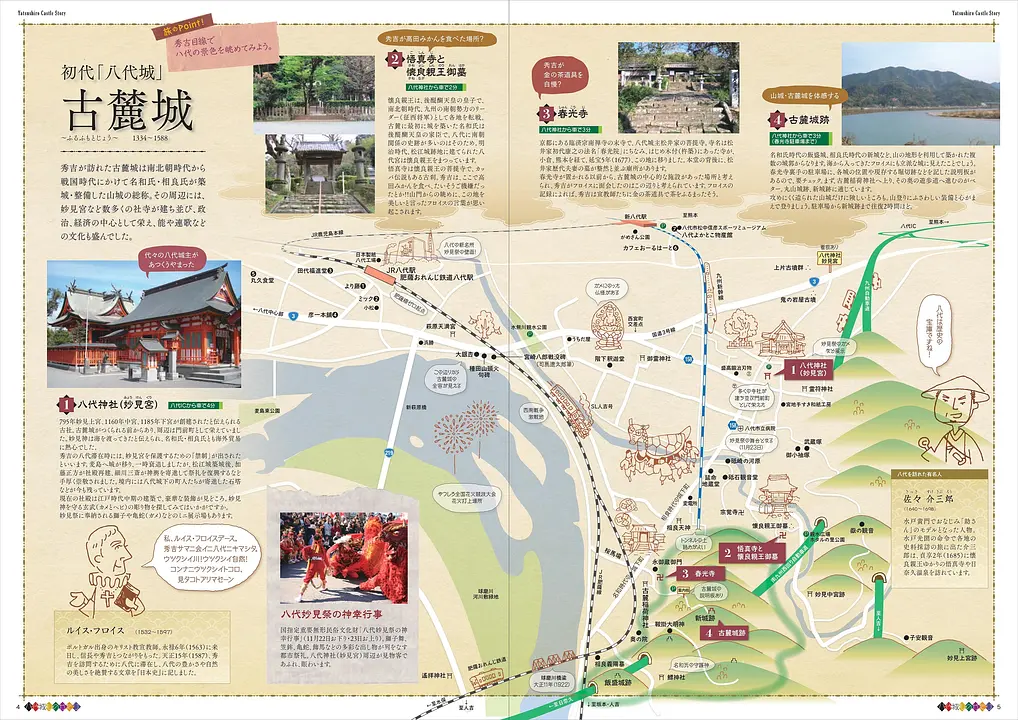

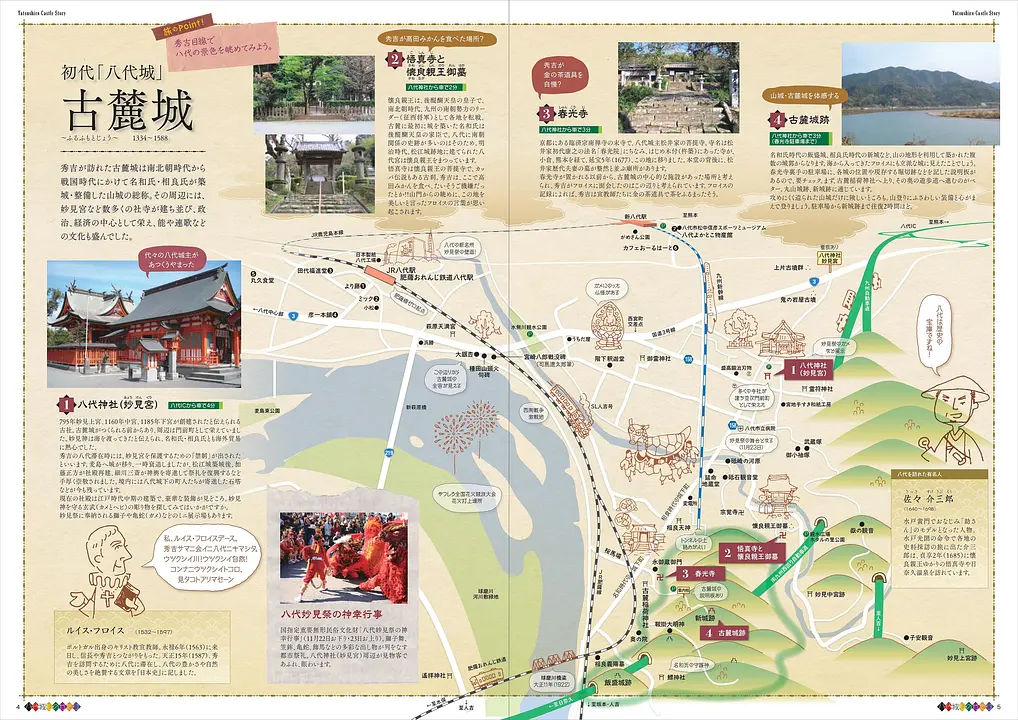

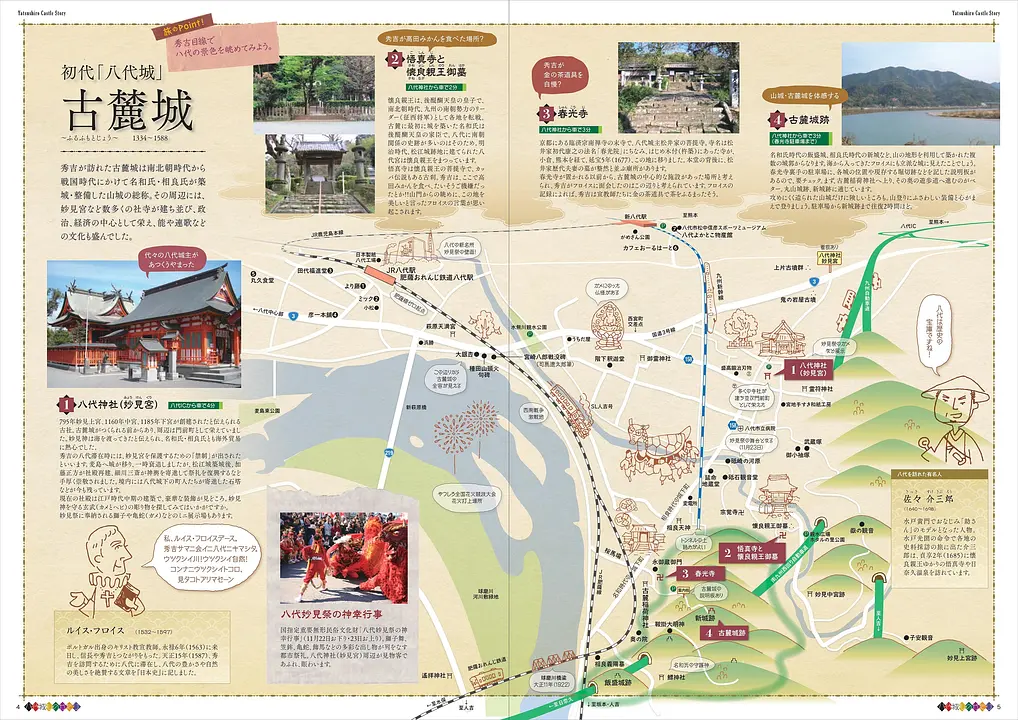

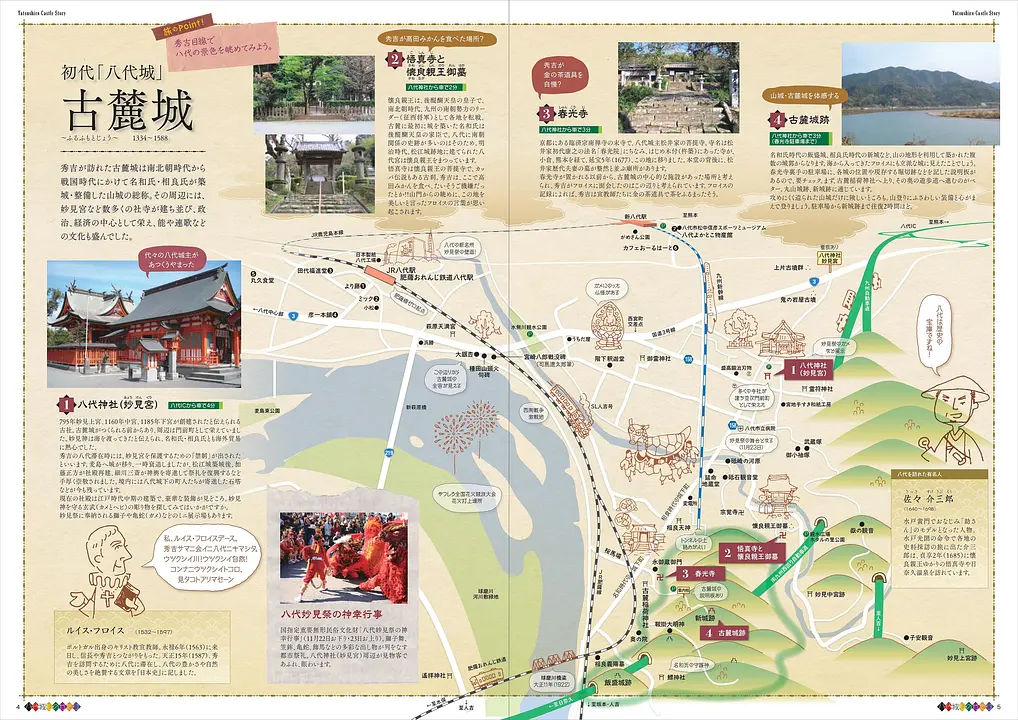

八代城跡群_八代城跡(国指定)

⼋代は古来より⽔陸の交通の拠点となった場所で、権⼒者や⼤名にとってとても重要な場所でした。その⼋代を守るため、室町時代から江⼾時代にかけて、古麓城、⻨島城、⼋代城と三つの⼋代城が築かれました。三つの⼋代城とその関連遺跡を通して、八代の歴史の移り変わりを知ることができます。

平成26(2014)年3⽉18⽇には、市内にある古麓城跡、⻨島城跡、⼋代城跡、平⼭⽡窯跡(ひらやまかわらかまあと)と...

観光スポット

日本遺産

歴史・文化

八代市街地エリア

澤井家住宅及び長屋門

八代城下で現存唯一の武家屋敷

このあたりは、八代城下の西の一角に位置し、西小路と呼ばれ、上級武士の屋敷が並んでいたところでした。澤井家住宅及び長屋門は、八代城下に現存する唯一の武家屋敷として市の有形文化財に指定されています。住宅の奥にある二階建て部分は慶応元年(1865)の建築です。門は長屋門と呼ばれる形式で、中で馬を飼っていました。

澤井家は、室町時代から将軍足利家に仕え、その後、細川...

観光スポット

歴史・文化

八代市街地エリア

医王寺

平安時代の中頃に創建されたと伝えられ、寛文2年(1662)松井家3代寄之が石原丁に移して再建、同5年寄之夫人の崇芳院の願いにより現在地に移転。以来八代城の祈祷寺となりました。本尊の薬師如来立像は崇芳院が深く信仰したもので、国指定重要文化財です。明治の神仏分離によって、妙見宮(現八代神社)神宮寺の遺物が多くこの寺に移されました。寺内にある足手荒神は、手足を病気やケガから守ってくれるとして仰され...

歴史・文化

神社仏閣

八代市街地エリア

五家荘平家の里

平家落人伝説を今に伝えるロマン溢れるテーマ施設です。

豊かな自然に囲まれた園内には、展示品や映像、人形パビリオンなどで平家の歴史を紹介している「平家伝説館」、

神楽やイベントが行われる「能舞台」などが点在しています。

※当施設が縁結び大学にて紹介されました。

歴史・文化

観光施設

自然

五家荘・泉エリア

八王社(浅井神社)

代陽小学校校庭にあり、「やつおうさん」と呼ばれています。海神八大竜王をまつり、八代城北東(鬼門)の守り神でもあります。境内には樹齢1000年余の大楠(市指定天然記念物)がそびえ、11月 15日の祭礼には妙見祭の獅子舞や神馬が奉納され、七五三の参拝者で賑わいます。※獅子に子供をかまれると病気をしないといわれています

歴史・文化

神社仏閣

八代市街地エリア

国指定史跡「八代城跡」

平成26年3月18日、市内にある古麓城跡、麦島城跡、八代城跡と平山瓦窯跡の4遺跡が、「八代城跡群 古麓城跡 麦島城跡 八代城跡」として、国指定史跡となりました。「八代城跡群」は八代市として初めての国指定史跡であり、複数の城跡を一つにまとめて国指定史跡とすることは熊本県内で初めてのことです。平成32年には「続日本百名城」に選定されました。

八代は古来より水陸の交通の拠点となった場所で、権力者や...

歴史・文化

八代市街地エリア